您的位置:资讯>观察>逆生长|宝岛眼镜二十年三个拐点

王智民说,宝岛眼镜是时代的企业,靠时代的东风走到了今天。他还说,“但是如果没有了创新,时代的企业死得比谁都快。”

【编者按】带着“增长还能持续多久”的焦虑,双11迎来第十个年头。今年双11,对一些人来说是灾难,对另一些人来说却是渴望。因为,决胜的路很长,最后脱颖而出的注定是那些能够在风口屹立,抓住机会刷新认知,又有长期战略定位的企业。亿邦动力将通过系列报道展现一批勇于“逆生长”的企业代表,并借此呼吁热爱电商的朋友们继续奔跑,不管顺境还是逆境,拥有生命力比生命本身更值得敬畏。

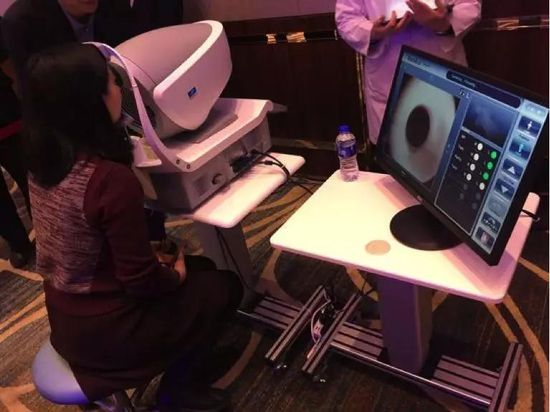

10月20日,钱塘江畔的杭州国际博览中心内人潮涌动──第五届杭州(国际)电子商务博览会(以下简称电博会)气氛正热。展区一隅,一排白机器、白大褂和排队的逛展者们成为焦点,而忙里忙外的工作人员则似乎早已习惯应付如此大量的客流。事实上,宝岛眼镜全新的AI筛查眼底照相机,已经成为各大展会的引流利器。

这样的场面隐隐印证着在眼镜店做疾病初筛的可行性和接受度:人命大于天是根植人心的潜意识,多一个疾病筛查的入口也许会比多一个新型眼镜店让人容易接受得多。面对电商对传统眼镜零售业咄咄逼人的挤压,宝岛没有直撄其锋,反而一扭腰抛出了“眼镜3.0”的概念,顺势滑入了大健康领域的门栏。

作为行业领导品牌,宝岛眼镜的动作往往是被效仿的对象,也始终有一批拥趸亦步亦趋。对一些小品牌商和夫妻眼镜店来说,即使模仿不能得其神,但看起来似模似样便已足够,能顺利卖货才是终极意义。而这一次宝岛眼镜向眼视光医疗服务的转身,则让他们承受了相当的困惑。

所有人都能理解的变革就称不上变革。对宝岛眼镜跨界步子是否太大的质疑如约而至,把不准脉络又想借此一窥未来眼镜行业发展趋势的同业亦纷至沓来。领导了宝岛眼镜多轮变革的王智民,如今以星创视界董事长、“海豚社”首批核心成员的身份,独家向亿邦动力披露了宝岛眼镜多年来“逆生长”背后的逻辑,以及“眼镜3.0”时代星创视界对这一行业的价值重构。

数字化前奏:上马ERP

2000年,王智民从澳洲回国,来到大陆。彼时,宝岛眼镜已经落户厦门三年,在全国开出了30多家连锁店。随着时间的推移,王智民的失控感变得强烈。

“大陆实在是太大了,很多店分散在各个城市内,我很难了解他们的运营情况。另外,由于地域广阔,造成了消费习惯的炯异,给公司的采购等运作也提出了挑战。尽管我们在台湾有300多家店,但开车赶到现场解决问题,最远也只需要5个小时的车程,而这在大陆显然是不可想象的。”

2001年年初,王智民的失控感达到了顶峰,他常常觉得自己的“经络、血液被堵塞了,人好像变成瞎子、聋子,没感觉了”,决策的两大障碍更是让王智民困惑不已。

一是决策信息的滞后以及决策信息来源的不准确,二是快速周转商品的问题。“我到店里的时候,问销售人员某种产品卖得如何,经常得不到确定的答案。几乎没有人能用准确数据告诉我某款产品的销售及库存情况。另外,由于当时各个店之间的数据不能共享,给互相调货造成了困难!有时南方卖得脱销,但北方却库存积压严重……”

30家连锁店的经营管理让王智民倍感焦虑,要在大陆开出1000家的豪言音犹在耳,他不得不尽早解决这些问题,把路铺平铺好。徘徊中,他回忆起1996年,宝岛之所以有能力收购台湾的另一家眼镜公司,IT系统的应用在其中起到了重要作用。

王智民开始想要建立一个类似的管理平台,要更大、更强、更适宜眼镜行业。他盯上了当时应用并不广泛的ERP系统。

ERP并非人人适用,也并非越早上马就一定越好。在台湾,最先支持Windows的ERP厂商并没有占到任何便宜。鼎新晚于竞争对手一年转移至Windows平台,但由于转移时应用平台的稳定性已成熟,反而取得了更多用户的青睐。台湾企业意识到,在真正的ERP应用过程中,用户关注的是应用本身,而非技术有多先进。

1998年,时任联想集团总裁的柳传志提出了“上ERP有可能是早死,不上ERP就是等死”的观点,而后被业界误传为“上ERP找死,不上ERP等死”。.

此时,业内也开始传递“ERP实施成功率为零”的言论,更加让整个环境雪上加霜。

这段时期,“三个三分之一”的观点开始在业界流传,即“国外的MRPII软件三分之一可以用,三分之一修改之后可以用,三分之一不能用。”

在这个时候上ERP究竟合不合适?王智民前前后后考虑了三四个月的时间:是现在有30多家连锁店的时候上,还是等规模扩大了以后再上?

经过与公司董事会沟通,王智民的思路也逐渐清晰:店数越少,上线的速度就越快,上线的成本也就越低; 相反地,店数越多,上线的速度就越慢,上线的成本也就越高。当然,店数少,企业规模小,ERP软件中的很多工具都用不上,但只要把最核心的部分做好,周边的很多“工具”都可以放在那里,等规模大了,时机成熟了,用的时候只需启动即可。

决定上ERP后,剩下的就是“选哪条道路的问题”。摆在眼前的有两条路:一是自己开发,这条路的优点是价格便宜,大约需要120万~150万元人民币,仅仅是购买ERP系统的1/3,由于历史等原因,目前宝岛在台湾的公司采用的就是这种方法; 另外一条路是购买一个成熟的产品。

王智民的内心显然开始向第二条路倾斜,他说:“表面上看,虽然第一条路节省经费,但自己开发出的系统能用几年呢?能否兼容随后要上的CRM、SCM等系统?新旧之间会不会产生摩擦?”

最后,年营业额3000万的宝岛眼镜花了350万元搭了一个SAP(德国ERP软件供应商)的ERP系统。这个项目让SAP很兴奋──整整从2001年到2006年,只要有SAP的广告,一定就有宝岛眼镜的身影。王智民也顺势跟全国许多优秀的CIO混熟了。

在实施ERP系统以前,宝岛眼镜除财务系统是一套通用的软件外,单店的采购、销售、库存都是各部门自行开发的独立系统。这些数据无法与财务系统集成,只能通过软盘来回倒数据,使总部系统与各地单店系统之间形成了一个个“信息孤岛”,给总部的决策带来了困难。

信息化改造完成后,王智民走过了他和宝岛眼镜的第一个拐点。

多渠道探索

2005年,王智民把宝岛眼镜在内地的总部搬到了上海。从此以后,他真正开始深切地体会到什么是所谓的“现代渠道”。

在厦门,在福建,在南方,宝岛眼镜早已有着简单成熟的开店模式:在地段好的街边租一间店面,装修完就能开卖。在上海,宝岛眼镜开始和更多的商场、百货大楼合作,接受他们的条款和运营规则,从而占据商场的C位。

或许和外资零售商所占的比重有关,零售现代化在上海成长得飞快。由点带面,整个长三角地区的百货业也飞速发展起来。另一方面,大陆更多的地方还没有长、珠两个三角那么发达的现代零售环境,依然需要用原始、草莽的路边店完成扩张。此外,电商的火花也隐隐泛起,幽幽触人。

彼时,中国眼镜零售市场大概有以下6种业态:

①传统的专业眼镜店,这部分仍然是眼镜零售市场的主体格局,市场份额在70%以上。

②医院有眼科背景的配镜中心,家长的信任感最强。

③外资体系,来源于外资对本土连锁眼镜店的大规模收购。

④眼镜批发市场,多为批零兼营。

⑤夫妻店,以社区配镜为主营业务。

⑥电子商务。

王智民逐渐意识到,既然渠道不可能单一,那就尽量做大,把有可能的渠道都做了,至少不怕别人抢了自己没占着。于是,王智民制定并实施了命名为五“多”的经营战略:

多渠道战略。开辟不同的渠道,比如单店零售、网络销售。

多聚焦。目前宝岛的战略重心之一就是挖掘每家单店的潜力,推动不同品类的非主流商品的销售和发展。

多种商业模式。目前有街铺店、大卖场店、百货中心店、shopping mall店,将来还会开发太阳眼镜专卖店、隐形眼镜类商品专卖店、视力保健中心、眼科诊所,甚至眼科医院。

多品牌战略。开发不同品牌的眼镜零售体系。在专业、服务、奢华、个性、性价比、时尚、潮流、年代(80后、90后、00后)的纬度里,形成不同的品牌和商业模式。

多国家战略。亚洲第一是中期目标,立足大陆,可以望得更远。多国家/市场的经营,才是长期战略目标。

确立了战略后,剩下的就是战略执行。宝岛眼镜在五“多”的战略思维下不断渗透各路渠道,迅速发展,从100家门店到500家,再到第1000家,这是属于宝岛眼镜战争史,也是王智民眼中宝岛眼镜的第二个拐点。

2012年,淘宝商城改名天猫后的第一次双11,天猫的总销售额达到191亿元。

天猫的速度让王智民震惊──只向前推一年,双11”总成交额不过才33.6亿元,并且直到12月下旬,“双11”的包裹才彻底发完,体验并不算完美。

但天猫的成长性让王智民终于下定决心正视电商,弄懂怎么去玩转电商。

第三个拐点不期而至。

早在2010年,王智民就敏锐地察觉到淘宝的存在切割了一部分眼镜行业的线下市场,冰山露出一角。他隐隐觉得或许电商能有可为,便在北京、上海各成立了一个部门,学习电子商务,北京的团队做镜框和太阳眼镜,上海的做隐形眼镜。由于没怎么投入资源,业务不温不火。

2012年双11后,王智民忽然“觉醒”,他直接将北京和上海的电子商务团队集结成一个大部门,准备来一个彻底破冰。

但他也会陷入犹豫,比如纠结在天猫开店是否要沿用“宝岛眼镜”这个品牌。如果用“宝岛眼镜”,品牌商打折降价之类的会有限制,束手束脚;如果不用,又没有知名度。正当纠结,天猫在2013年9月提出了O2O战略。王智民一看O2O的概念后笃定,“真正的机会来了”。

但概念不是解题的良药。回过神来的王智民立刻意识到,传统意义上线上发券线下核销的古典O2O模式可能并不完全是自己的菜。由于视光业务需要消费者在门店得到专业验光师的验光服务和配镜建议,便注定无法成为在电商渠道单纯实物销售的品牌,需要摸索符合产品特性的O2O模式。同时,具备1200家实体店面的宝岛眼镜,不仅需要重新认知线上渠道,还需要打破传统的经营模式、会员体制等,建立符合O2O环境的“新思维”。

传统O2O分为有两种业态──卖实物和卖体验,眼镜行业则夹在两者之间。当年的天猫更偏向于卖实物,和宝岛的合作其实并非百分百契合。但在王智民的推动下,宝岛眼镜和天猫配合得相当好:9月份报名,45天把系统打通,总部分派了6个小组奔赴全国36个事业部、对1万多名员工进行了O2O的集中培训。

结果就是,2013年双11,宝岛眼镜的O2O渠道销售量是4995单,而宝岛眼镜的友军、友行加起来做了13单。宝岛眼镜一炮打响,从此在眼镜品类O2O一骑绝尘。

延续此前五“多”的战略理念,宝岛眼镜的多渠道也在线上迅速贯彻,新美大和京东等在线平台很快都上线了宝岛眼镜的新品。

在王智民看来,未来碎片化和场景化消费行为将非常普及,做好“全接触点”对接,才是最佳战略。基于此,宝岛眼镜才试着跟尽可能多的端口对接,了解每个平台的自身特色和用户特征,打开更宽的销售通路。

宝岛眼镜O2O的第二个阶段,则继续向更深层继续进发。王智民认为,真正的战略是全天候,全触点的。传统零售中,工厂设计可能在深圳,总部在上海,门店里面的员工是和消费者唯一接触的点,他们分布在各种不同的城市。在未来,宝岛眼镜的门店只是一个点,手机在这里,iPad在那里,所有接触点会连成一条线,消费者不管从线上线下哪个点都可以进来,都可以获得服务。

两个渠道的相加,应该是O+O;完整链接线上线下的所有技术环节和商业链条后,就是O×O。这个时候,才能真正做到将企业自身的优势资源跟不同的平台和行业再整合。

2013年双11的成功后,本该喜悦的王智民却彻夜难眠。那一夜宝岛眼镜拿到了99.9%的眼镜O2O市场,互联网世界赢家通吃的场面太过震撼。在线下,做不了第一还能做第二、第三,依然可以活得很好。到了线上,第一要随时小心被掀下桌板,失去游戏资格。这样的情况让人战战兢兢。

王智民开始到各地拜访互联网公司和创业家,他希望互联网从业者和创业者的锋锐可以划开他因为范式惯性而钝感的表面。

这一划,划出了王智民的眼镜3.0。

眼镜行业的本质是大健康

1996年4月1日,香港视光师纪律规管生效并实施,在香港受专业教育或非专业的视光从业员,一并纳入视光师注册制度中。从此以后,获取认可大学的视光学相关学历及资格,申请注册为视光师,才能在香港从事视光行业。

在美国,眼镜店的顾客除了是消费者,也被叫做“病人”。

它们的共同特点是“专业”,且属于医疗领域。在海外,眼镜行业本身是一个医疗服务行业,但是在亚洲,眼镜行业几乎都被当作零售业。

中国的夫妻店数量庞大,充斥了各行各业,眼镜行业也不例外。从零售的角度来讲,买眼镜和卖铅笔没有本质区别,单从医疗的角度来讲,开一家眼镜店可谓准入门槛最低的医疗服务进入方法。

王智民喜欢举一个例子,在中国,一个卖猪肉的第二天就可以开一家眼镜店,帮老百姓验光。因为没有准入制度,这个行为是合法的。从某种意义上来说,这造成了整个行业的水平悬殊极大。同时也带来了极大的不信任感──老百姓认为眼镜行业属于暴利行业,不信任感是最大的来源,因为国内的眼镜店除了卖货,没有提供任何专业价值。

这是药店和医院的区别。药店的核心是赚差价,而医院的核心是医生的专业。

为此,王智民在2014年底宣布,星创集团未来只有两个战略,数字化和专业化。

此前,宝岛眼镜对基础销售最基本的培训叫做调整镜框。验光师根据不同人的不同的脸型,耳朵的位置和鼻梁的状况进行调试,让顾客第一次戴上眼镜就能看得清楚,看得舒服。

但这还不够。王智民要的是宝岛眼镜直接打通并进入医疗服务的链条,让宝岛眼镜的门店成为医疗服务的高频入口。

在医疗领域里面的三个步骤分别是确诊、治疗和开药,简称诊疗药。目前,诊疗药这三个步骤都是在医院里面完成,形成闭环。宝岛眼镜则用门店先搭建了一个院外体系,通过门店初筛,春雨医生出诊,下一步结合在线挂号接通门诊,数据共享,实现完整的医疗入口前导。

在这一链条中,数字化是用户体验的核心之一。从宝岛眼镜的门店开始,用户的数据就将以结构化的形式在春雨医生和医院中传导,减少了重复筛查和信息失真。体验的第二环是便利性,宝岛眼镜门店的广泛性和配镜的场景性让疾病初筛成为易感知和亲近的服务项目,接受度高。

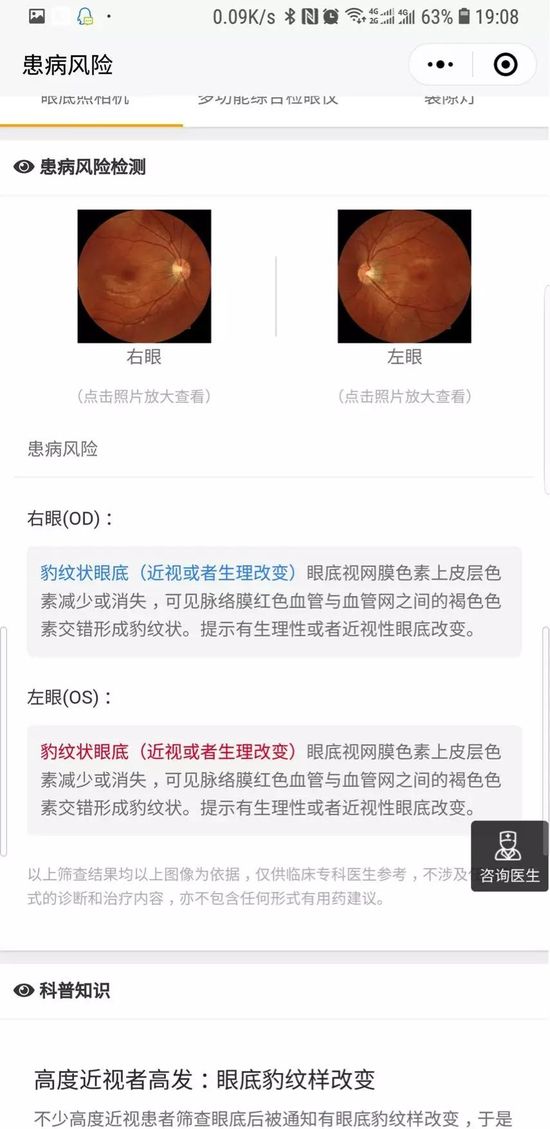

眼睛是人体上唯一一个不用经过开刀就能直接观察血管跟神经的器官。因此,通过星创视界采购的眼底照相机,只需要两张照片即可筛查出一千种疾病,其中有800种是罕见疾病。由于需要大量数据训练AI,目前筛查罕见疾病的难度相对较大。在200种常见疾病中,已经攻克了35种,筛查精度超过97%。

与宝岛眼镜战略合作的Airdoc团队,通过数百万张医学影像和300多位顶级教授的进行交叉标注,构建了超过100层卷积神经网络,最终研发出专属Airdoc慢性病识别算法。

目前,全国眼科医生数量仅有3.6万人,大约每40000人才能分配到1个眼科医生。有了AI辅助,任何有资质的医生都能准确判读患者眼底信息。

在一次资本年会上,五星控股集团董事长汪建国的一页PPT让王智民印象深刻:未来商业,单靠纯卖产品差价而获利的企业是不会存在的,因为差价是由于过去信息不对称而存在的。

未来的企业,一定是要在同样一个产业链上去挖掘多点收入跟多点获利的能力。

在王智民看来,传统企业想要逆生长,基于场景力的转型很重要。要有足够的想象力去把科技为己所用,然后透过科技与你产业的结合,达成一种新的场景,这是变革的关键。未来,宝岛眼镜的门店既是医疗前置仓,也是医疗入口,老百姓可能更愿意透过眼底照片去筛查自己是否有心血管疾病、糖尿病或者眼睛疾病等,而非通过搜索引擎盲目对照。

宝岛的转型并非一蹴而就。跨界大健康,是因为眼视光行业本就有医疗背景。而通过AI进行智能化筛查,则离不开宝岛眼镜早年的全面数字化改革。当年的宝岛早已经给所有的用户造好了病历,今天填上更多维的内容也显得水到渠成。

谈起对手,王智民表示尊重所有对手,但在意的并不是对手是谁,而是下一个学习的对象是谁。他鼓励同业都能尽快进入这个行业,用专业的、医疗级的标准来提高眼镜店,真正让人们尊重这个行业,而非贴上暴利的标签。

王智民说,宝岛眼镜是时代的企业,靠时代的东风走到了今天。他还说,“但是如果没有了创新,时代的企业死得比谁都快。”