2013年,罗振宇在《一切产业皆为媒体》的演讲中,讲了一个故事:

我去逛建材城看见一个马桶,我说多少钱?

营销人员说卖三万多。

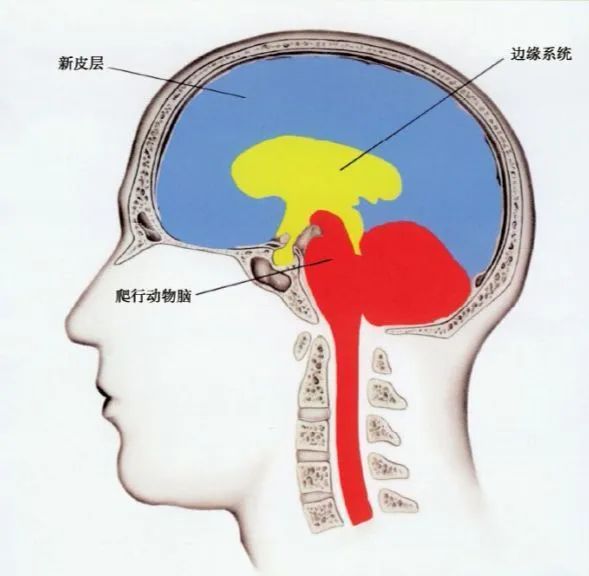

我说啊?你这什么马桶啊这么贵,难道你们的马桶能做饭吗?(全场大笑)他说你讲那个叫回旋水式的,那个东西冲力不够,我这个不止冲力够还静音。假设,我是说假设,如果你是营销人员,为了让罗振宇快速下单,你该如何回答这个问题呢?要想知道这个问题的答案,还得从我们的大脑结构说起。神经学专家保罗・麦克莱恩认为,我们人类的大脑,由内及外分为三个部分,分别是爬行脑、边缘系统和新皮层。人的大脑有三层,最里面那层叫做“本能脑”,它是最先进化出来的,控制人的吃饭、睡觉和欲望,所以本能脑冲动、缺乏远见,需要立刻满足。第二层进化出来的叫做“情绪脑”,控制我们的情绪、品味和长期记忆,它决定了我们喜欢什么和不喜欢什么,它帮我们规避危险,比如有人对我们露出笑脸,情绪脑就很喜欢,告诉你可以亲近这个人。第三层进化出来的叫做“分析脑”,也就是大脑皮层,它控制我们的思维、语言、想象力等所有的“高级”功能,非常理性,靠长时间的思考来做决策,比如你买车买房的时候,买理财产品的时候,就是依靠这部分大脑来做决策。

本能脑就是“特朗普”,它的决策权限最高,我们日常中的大多数决策都是他做出的,比如它负责让我们饥饿,驱动我们去找吃的,它看见美女就会燃起欲望,因为这有助于把自己的基因传递下去,它靠本能来做决策,虽然它不够聪明,冲动、粗暴、缺乏远见,但他是总统,所以决策权限最高。

情绪脑,相当于是“咪蒙”。她非常感性,是情绪控制大师,我们会爱、会忧愁、会害怕,看见别人遭受痛苦产生共情,都是“咪蒙”在做决策。她告诉我们应该喜欢这个,应该远离那个。在“特朗普”太过无知和莽撞时,“咪蒙”会提醒他恐惧和紧张。她的决策权限仅次于“特朗普”。

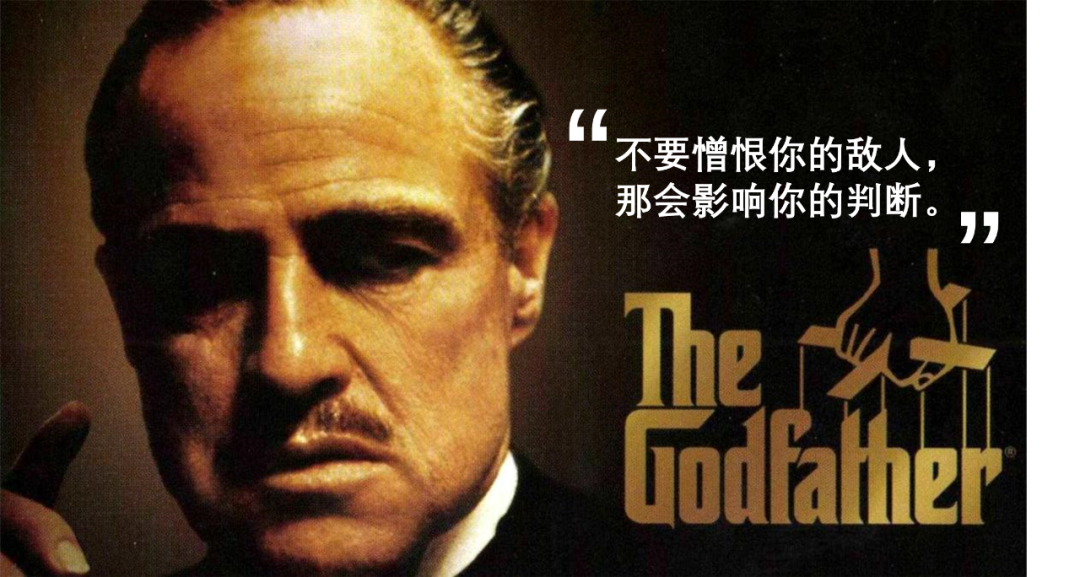

分析脑是“巴菲特”,他最高级,他会数据分析,会说话,会写字,会联想,会创作,靠长时间的思考来做决策,非常的理性,我们所有的“深思熟虑”,所有的计划布局,所有的策略和创意,全是“巴菲特”在操劳。但“巴菲特”的决策权限最低,时常遭到“特朗普”和“咪蒙”的压制。举个例子,周鸿掉有一次说,我们有些用户到深夜经常上一些“那样”的网站(你懂的),然后我们的杀毒软件Duang弹出个提示,告诉他,这个网站有高危风险,不要再上了,你的电脑会中毒的。因为在这一刻,他是“特朗普”在做决策,“特朗普”的决策等级比“巴菲特”要高得多,“巴菲特”说:啊~总统先生,这个网站有风险,关了吧。而“特朗普”想的是:我还没好呢。同样的道理,“咪蒙”的决策优先级也在“巴菲特”之上,《教父》里有句台词,非常生动的说明了这个道理:

不要憎恨你的敌人,那会影响你的判断。

一旦情绪上涌,“咪蒙”做主了,“巴菲特”就不灵了。所以那些喜怒不形于色的,那些在本该发火时却能冷静克制的,往往都是厉害的人,因为他们会让分析脑来做决策,而不是让情绪脑做主。

需要注意的是,“特朗普”和“咪蒙”都是快速决策者,而“巴菲特”的思考则比较慢。2002年诺奖得主丹尼尔卡尼曼提出,人有两套思维系统,一套叫快思考,一套是慢思考。

比如有人向你扔石头,你下意识的低头一躲,这就是快思考,这是“特朗普”(本能脑)在做决策,他在瞬间识别出了安全威胁,并命令身体做出躲避的姿势,不用分析、计算,直接作出反应,这是快思考。你看了一部电影,被感动得稀里哗啦,马上去豆瓣评了个5星高分,这是“咪蒙”(情绪脑)在做决策;事后想了想,这个电影可能也没那么好,有几处还有bug,但为什么当时觉得特别好看呢?因为当时“咪蒙”在控制,“巴菲特”被挤到一边去了。你学着打高尔夫球,球杆要怎么握,腿要怎么站,腰要怎么发力,这是慢思考,是“巴菲特”在学习。同样道理,学微积分,学厨师,学开挖掘机,这都是慢思考。慢思考,就意味着周期比较长;而快思考,则是瞬间的。所以商业上的应用,都是优先搞定“特朗普”和“咪蒙”(本能脑和情绪脑),而避免让客户陷入思考。因为客户一思考,就是“巴菲特”做决策,他的决策周期就会很长。如果是“特朗普”和“咪蒙”来拍板,周期就会很短。比如刷抖音,这就是在跟“特朗普”对话,“特朗普”喜欢看小姐姐扭屁股,算法就一直给他推小姐姐扭屁股,最后看得“特朗普”欲罢不能,根本停不下来,所以你一刷抖音就会刷很久。有人说,抖音毁掉了价值观,扭曲了人性。其实恰恰相反,抖音只是顺应了人性,它太知道“特朗普”要什么了。打动“咪蒙”也很有效果。还记得关于拜伦的那个传说吗?早春,巴黎街头,一个乞丐,身边牌子上写着:我是瞎的,乞讨施舍。但身边的盒子却空空如也,没人愿意帮他。诗人拜伦看见这一幕,便在盲人的牌子上写了两句话:春天来了,可是我却看不见它。下午诗人再次经过,乞丐已经收获丰厚了。虽然拜伦只写了几个字,但却打动了“咪蒙”,所以纷纷解囊。“咪蒙”容易被打动,但也比较情绪化,不喜欢改变,喜欢维持原状――我们无法早起,无法坚持健身,无法成功戒烟,都是因为“咪蒙”有情绪,拒绝改变。比如在听到闹钟响后,“咪蒙”就会和“巴菲特”做激烈的思想斗争:起,还是不起?“巴菲特”会说,延迟满足,长期主义,自律给我自由啊。而“咪蒙”的反应是:太早了!以前我都是30分钟后起床呢。但当有人跟你讲如何理财,如何计算复利,20年后能有多少收益,“特朗普”和“咪蒙”就会躲在一边,因为他们听不懂,他们需要“巴菲特”去分析、计划、统筹全局。终于轮到“巴菲特”做主了。好,理解了“特朗普(本能脑)、咪蒙(情绪脑)和巴菲特(分析脑)”的分工和决策顺序后,咱们来看看开篇提到的故事。当罗振宇说“那也不值三万”时,一个普通的营销人,会用USP理论,跟客户解释,我们是静音马桶,能做到只有30分贝,行业的标准是58分贝,竞争对手普遍是56、57,我们比他们低50%左右。他们做不到这么安静,而我们可以做到。――这就是在和“巴菲特”对话,这会让“特朗普”和“咪蒙”闪到一边,客户就会思考数字,30分贝,58分贝,50%,30000元,以及它们和竞争者的关系。“分贝是低了50%,可你的价格是别人的10倍啊。”“巴菲特”就会觉得不划算,决策周期也被拉长了。营销人员说,那我建议你不要买,因为我们这一款呢,是专门给家里有老人做的。因为老人夜里要起夜,上完厕所冲一下,声音特别大,把另外一个就吵醒了,神经衰弱睡不着,睁眼到天亮。所以他说我们这个马桶卖的是你爹妈后半辈子睡得着,你说三万值不值?!――这就避开了“巴菲特”,这是在和“咪蒙”(情绪脑)对话!“咪蒙”会唤起你和父母之间的感情,想着父母日渐老去,神经衰弱,而自己平时对父母陪伴那么少,一直心有亏欠,那么这次花三万块钱补偿一下,买份孝心,买爸妈后半辈睡得着,这很值得呀!

所以,如果想引导客户快速下单,那么避开聪明的巴菲特,多跟咪蒙和特朗普聊聊吧。